«C’est alors qu’un jour, au marché il retrouva une vieille connaissance qui lui parla d’un groupe d’Arméniens survivants de Van, installé dans une petite communauté au village de Garni à 25 km de la capitale Erevan»

Karine Sukiasyan, 39 ans, née à Erevan, Arménie, obtient un degré en philologies espagnole et anglaise de l’Université d’État d’Erevan et un mastère en études internationales sur la paix et le développement de l’Université Jaume 1er de Castellon, Espagne. Habite à Genève depuis 8 ans et travaille en tant qu’associée de programme au bureau Régional de l’UNICEF (Organisation des Nations Unies pour l’enfance).

* * *

Mes premiers souvenirs de l’histoire du Génocide me renvoient à l’âge de 5-6 ans quand, avec ma sœur, nous étions fascinées et pourquoi pas intriguées, par des objets étranges soigneusement gardés chez mes grands-parents maternels à Dvin, un petit village dans la vallée d’Ararat en Arménie.

J’adorais ce vieux petit chalet à Dvin où contrairement à la maison de mes grands-parents paternels, tout était accessible, touchable, visible, mangeable, ce qui importait le plus pour mon petit cerveau d’enfant! Nous pouvions accéder au jardin et cueillir les fleurs que nous voulions, même si parfois nous ne respections pas les zones de semence soigneusement marquées par mon grand-père ou bien nous ne cueillions pas les coriandres et basilics pour notre salade mêlée favorite. Nous pouvions entrer dans la cave et chercher la conserve de notre potager préférée aux aubergines, haricots verts, tomates et bamyas – spécialité de ma grand-mère dont l’ingrédient le plus important était l’amour qu’elle y mettait sans modération.

La seule difficulté était la montée au grenier où le vieil escalier en bois installée derrière le mûrier suggérait un arrêt obligatoire à mi-chemin pour les amateurs de la mûre que nous étions. Presque tous les membres de la famille ont été au moins une fois terrorisés en nous voyant nous balancer sur l’escalier, un pied légèrement appuyé sur le bord de la marche et le reste du corps quasiment dans l’air, en visant la mûre la plus mûre de l’arbre entier – la seule chose inaccessible dans cette maison!

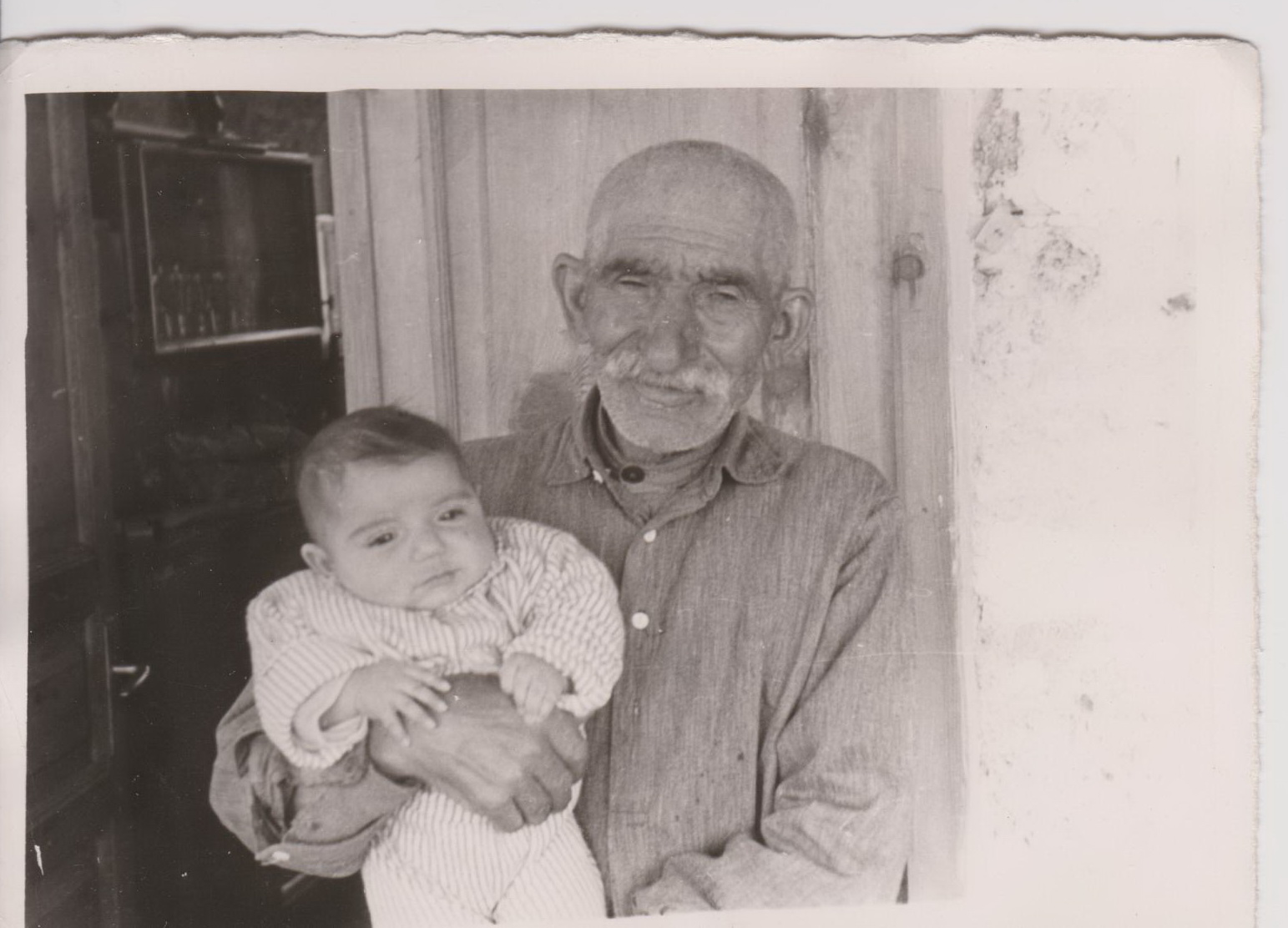

Mais plus que tout, ce qui nous fascinait c’était de parcourir l’album familial pendant que ma grand-mère préparait la table. Que de différences avec notre époque: ces photos en blanc et noir, ces habits étranges de couches multiples (chemises, sous chemises, sur chemises, robes millefeuilles), les hommes avec de longues moustaches, les cheveux des femmes souvent longs et tressés, et leurs regards toujours tristes, sérieux, mélancoliques…

Nous étions surtout ravis de retrouver le visage connu d’Atlas, la grand-mère de ma mère, ce bout de femme au regard absent, toujours assise immobile sur son tabouret rond à l’entrée de la maison. Elle, qui a ramené depuis Van (ouest de la Turquie actuelle) tous ces objets extravagants gardés dans la cave et le grenier: le grand coffre argenté, légèrement décoloré pendant des années, la poêle en fonte et l’énorme casserole en cuivre. Pendant que ma grand-mère nous racontait son histoire, je cherchais à comprendre comment elle avait pu transporter toutes ces merveilles depuis si loin, surtout la casserole avec les concombres marinés qui avait une pierre sur le couvercle pour la maintenir sous pression (quelle naïveté d’enfant!).

Nous étions surtout ravis de retrouver le visage connu d’Atlas, la grand-mère de ma mère, ce bout de femme au regard absent, toujours assise immobile sur son tabouret rond à l’entrée de la maison. Elle, qui a ramené depuis Van (ouest de la Turquie actuelle) tous ces objets extravagants gardés dans la cave et le grenier: le grand coffre argenté, légèrement décoloré pendant des années, la poêle en fonte et l’énorme casserole en cuivre. Pendant que ma grand-mère nous racontait son histoire, je cherchais à comprendre comment elle avait pu transporter toutes ces merveilles depuis si loin, surtout la casserole avec les concombres marinés qui avait une pierre sur le couvercle pour la maintenir sous pression (quelle naïveté d’enfant!).

Un jour d’avril en 1915, la jeune Atlas, 27 ans, dans ses habits multicouches, était en train de cultiver son jardin au village de Tiramer dans la région de Van, avec sa belle-sœur Zarik, quand elle est devenue l’involontaire témoin oculaire de l’horrible invasion turque chez ses voisins et les abominables cris meurtriers de son frère devant ces yeux, un petit détail que ma grand-mère nous avait soigneusement caché jusqu’à l’âge de maturité.

Étant complètement traumatisée par les évènements violents, elle ne se souvenait pas distinctement du parcours qu’elle avait eu pour se retrouver à Bagdad dans la prochaine étape de sa vie – sans enfants, sans mari, sans maison… Parfois elle se souvenait de deux jeunes arméniens qui ont organisé la fuite de nuit des femmes de Van vers Bagdad et d’autres destinations. «Ils ne prenaient que de jeunes femmes sans enfants, car il faudrait faire un long trajet dans un silence absolu et dans des conditions sévères…». Grâce à eux, sa petite belle-sœur Zarik, Susun et Tata, dont nous avions des photos dans l’album, ont aussi survécu sur ce chemin désertique dans cette abominable nuit, partant vers de nouvelles destinations, dénuées de tout, sans moyens, sans espoir, avec un souffle et sans vie.

Pendant les prochaines 5 années qu’Atlas a survécu à Bagdad et les 2 années suivantes, étant installée à Garni avec d’autres familles échappées de Van, elle n’avait jamais eu de nouvelles de ses proches.

Son mari, Andranik Vardanyan, né en 1875 au village de Paz dans la région de Van, était réputé pour sa grande générosité d’âme, sa gentillesse, son courage et son humanité. Il possédait des aptitudes médicales extraordinaires. Il avait pourtant fait le choix de se battre au sein du comité pour l’auto-défense de la région de Van dirigé par le Général Andranik. Après des combats meurtriers totalement déséquilibrés contre l’envahisseur turc, l’armée arménienne fut dissoute en 1918 et Andranik fut parmi les derniers 8 qui ont pu se sauver profitant du calme de la prière côté turc.

Son mari, Andranik Vardanyan, né en 1875 au village de Paz dans la région de Van, était réputé pour sa grande générosité d’âme, sa gentillesse, son courage et son humanité. Il possédait des aptitudes médicales extraordinaires. Il avait pourtant fait le choix de se battre au sein du comité pour l’auto-défense de la région de Van dirigé par le Général Andranik. Après des combats meurtriers totalement déséquilibrés contre l’envahisseur turc, l’armée arménienne fut dissoute en 1918 et Andranik fut parmi les derniers 8 qui ont pu se sauver profitant du calme de la prière côté turc.

Seul au monde pensant qu’aucun de ses proches n’avait survécu, il décida alors de redémarrer une nouvelle vie en Arménie occidentale. Il retrouva du travail, une maison (en fait celle d’un turc qui avait fui) et une nouvelle femme, mais en lui vivait toujours le souvenir de sa famille d’avant. C’est alors qu’un jour, au marché il retrouva une vieille connaissance qui lui parla d’un groupe d’Arméniens survivants de Van, installé dans une petite communauté au village de Garni à 25 km de la capitale Erevan. Andranik s’y précipita alors dans l’espoir fou de retrouver des proches et qu’elle ne fut sa surprise quand il retrouva d’abord sa cousine Ogher, et puis grâce à elle, sa chérie Atlas qu’il croyait disparue.

Ces retrouvailles ne furent pas tout de suite joyeuses car les souffrances qu’Atlas avait subies après son miraculeux sauvetage des attaques brutales turques, la perte de ses enfants et les personnes chères de sa famille, la disparition de son mari, la vie transitoire et vagabonde à Bagdad avaient sûrement marqué son esprit, et sans le vouloir, elle tenait son mari coupable de cette séparation de 7 ans, de ses pertes et ses privations. Il faudrait du temps pour se réhabituer.

Cependant, le même destin qui les avait séparés les a réunis, et Andranik n’hésita point. Il rompit avec sa nouvelle femme qui fit preuve d’une grande compréhension devant cette situation. Puis, il s’établit avec Atlas à Dvin pour reconstruire une nouvelle famille dans sa nouvelle vie. Andranik et Atlas ont désormais vécu ensemble à Garni et puis à Dvin avec leurs 5 nouveaux enfants, dont mon grand-père Gegham, né en 1927.

«Et alors, comment ce coffre et ces casseroles sont-ils arrivés à Dvin?» nous demandions anxieusement à ma grand-mère sans la laisser finir l’histoire. Après s’être installée à Bagdad, c’est Atlas en fait qui osa retourner à Van avec quelques femmes pour récupérer ce qui pouvait l’être. Mais quelle effroyable image – il ne restait plus que des ruines de leurs maisons, et ce coffre, ces ustensiles étaient bien là les seuls souvenirs qu’elles ont pu ramener à dos d’âne dans leur nouvelle patrie, d’abord à Bagdad, puis en Arménie.

L’histoire d’Atlas et d’Andranik n’est hélas que l’une des rares histoires heureuses de notre famille et du peuple arménien. Il y a eu quelques survivants dans la famille – Susun et Tata, deux femmes qui étaient dans la cave quand on incendia leur maison et qui purent s’échapper malgré de nombreuses brûlures. Mais ce ne sont hélas que de tristes exceptions, rien ne reste de la famille d’Andranik et d’Atlas, leurs deux petits garçons sont disparus, les parents et les quatre sœurs d’Andranik sont tous tombés, un frère d’Atlas a été tué devant elle, l’autre frère a pu s’échapper jusqu’à Rostov en Russie…

L’extermination massive des Arméniens – le premier génocide du 20ème siècle – est un fait historique, une tragédie collective nationale indiscutable qui a mis une fin désastreuse à la vie de plus d’un million et demi d’Arméniens et a forcé l’éparpillement de milliers de destins dans le monde entier, torturés, affaiblis, humiliés, démoralisés, dont nous subissons les conséquences à travers des générations jusqu’à présent.

C’est clair que le Génocide n’était pas une coïncidence, ni la conséquence de la Première Guerre Mondiale. Les nombreux télégrammes officiellement envoyés par l’administration turque sur le sujet[1] et les données statistiques disponibles dans la documentation et la littérature locales et internationales[2], montrent clairement que cette extermination massive avait un objectif précis basé sur l’idéologie du panislamisme et du panturquisme de la politique turque de l’époque. En dépit du fait que la population turque soit ou pas partisane de ces massacres violents (aux historiens et politiciens d’en juger), je le vois comme une question purement politique, devant être dûment réglée sur la base de nombreuses preuves historiques réelles, comme le mérite et correspond un monde civilisé du 21ème siècle.

[1] a. Historia del Pueblo Armenio (Ashot Artzruni, 1965, Rubén Sirouyan 2010, Sirar Ediciones, p.340); b. The Talat Pasha Telegrams (Şinasi Orel and Süreyya Yuca, 1986)

[2] Armenians in Turkey 100 Years Ago (2003, Istanbul, Osman Köker, avec les cartes postales de la collection d’Orlando Carlo Calumeno). Cette collection est une vraie preuve de la vie et des activités des Arméniens dans l’Empire Ottoman dans les années précédant le Génocide, qui ont subi une chute drastique après 1915.

Thank you

We remember and demand