Du 9 au 11 janvier 2025, les Universités de Genève et de Lausanne ont accueilli la XVIe Conférence générale de l’Association Internationale des Études Arméniennes (AIEA), un événement majeur de cette organisation, qui est aujourd’hui l’une des principales sociétés savantes dédiées à la promotion des études arméniennes à l’échelle mondiale. La conférence a réuni environ soixante-dix participants de onze pays: Arménie, Autriche, Belgique, République tchèque, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pologne, Suisse et États-Unis. Cela démontre le caractère international de l’AIEA.

Les précédentes conférences générales se sont tenues dans plusieurs villes, notamment à Leiden, Paris, Budapest, Halle, Vienne, Vitoria-Gasteiz, Erevan, Louvain-la-Neuve, Würzburg, Londres, Oxford, Bologne, Fribourg, Bruxelles, Trèves (voir https://aiearmeniennes.org/activities/). Le choix des lieux d’organisation repose à la fois sur les propositions des membres de l’Association et sur les invitations du Comité, dans le but de favoriser les échanges avec les centres d’études arméniennes de différentes régions. Cette XVIe conférence s’inscrivait également dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de la création du Centre de recherches arménologiques à l’Université de Genève.

L’AIEA

Formellement enregistrée aux Pays-Bas en 1982, l’AIEA bénéficie de plus de 40 ans d’activités. Il est intéressant d’en rappeler brièvement la fondation ainsi que quelques étapes fondamentales. À la fin des années 1970, les études arméniennes connaissait un nouvel essor, notamment avec la création de nouvelles chaires universitaires. Malgré cette dynamique, les contacts entre les chercheurs et chercheuses impliqué·es dans ce domaine restaient encore limités. C’est dans ce contexte qu’est née la volonté de fonder une Association afin de coordonner les différentes initiatives en arménologie, de favoriser les échanges et collaborations, et ainsi de contribuer à la promotion de cette discipline. La première invitation à participer à la création de l’AIEA fut adressée à des collègues d’Europe et du Moyen-Orient. Elle suscita immédia-tement une quarantaine de réponses favorables, témoignant d’un réel besoin au sein de la communauté académique. Par ailleurs, dès le départ des liens se sont développés également avec les chercheurs et chercheuses des États-Unis, où existait déjà depuis quelques années la Society of the Armenian Studies.

Dès sa création, l’un des principaux objectifs de l’Association a été d’assurer la participation régulière de collègues provenant d’Arménie, en particulier à une époque où sortir de l’URSS était difficile. Les premiers invités ont été les professeurs Gevorg Djahoukian et Edouard Djrbachyan (respectivement spécialiste de linguistique et de littérature arménienne à Erevan), qui ont été accueillis en 1988 à la Conférence générale organisée par le regretté professeur Dirk van Damme à l’Université de Fribourg. Les invitations régulières de collègues arménien·es ont progressivement renforcé les échanges académiques et les collaborations l’Arménie. Aujourd’hui, l’Association compte plus de 300 membres originaires de nombreux pays, notamment d’Europe, d’Arménie, du Moyen-Orient (Liban, Iran et Turquie) ainsi que d’Amérique du Nord et du Sud.

Les conférences générales de l’AIEA

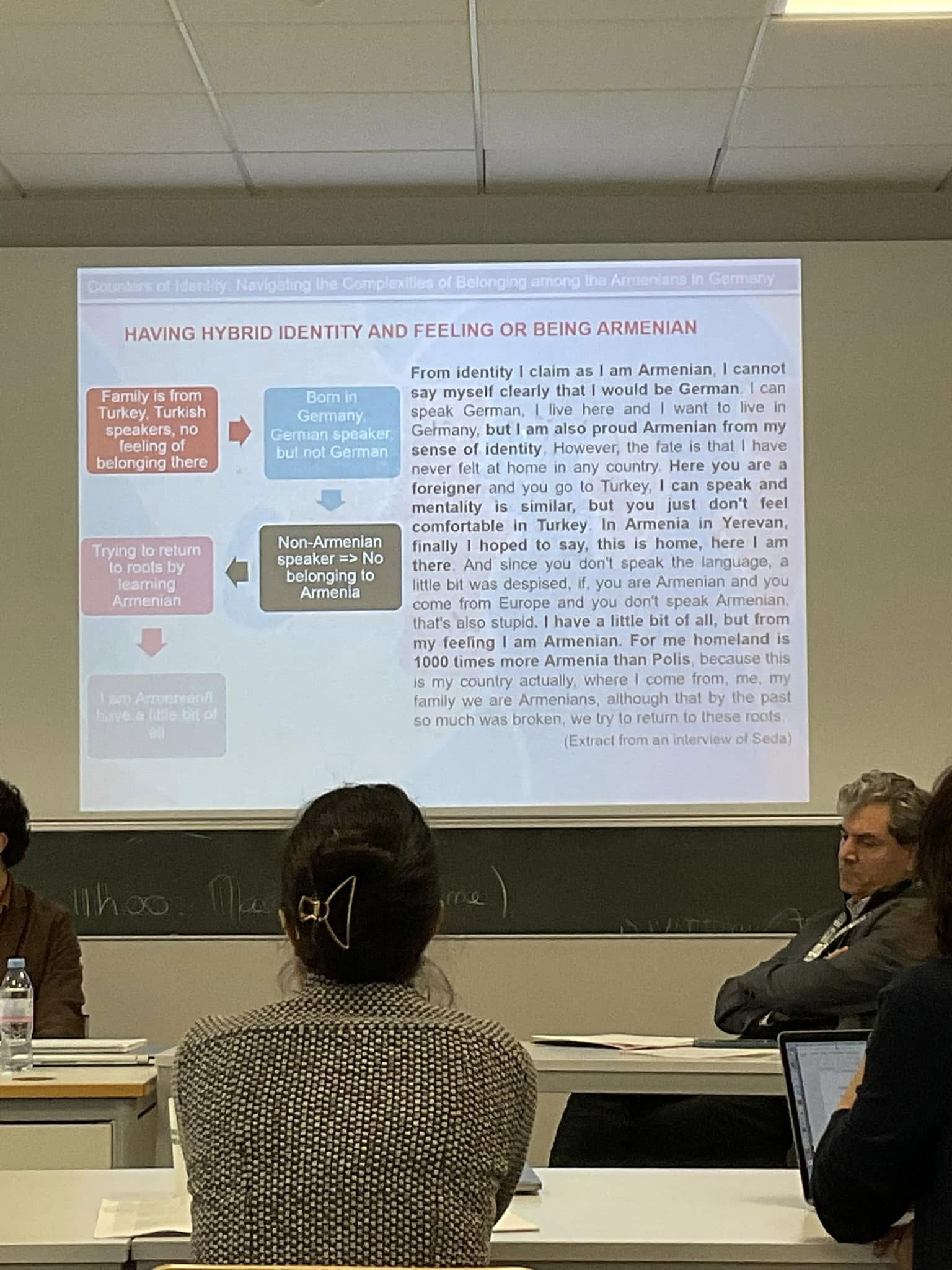

Les conférences générales sont complémentaires des workshops spécialisés qui, depuis 1985, ont été organisés autour de thématiques précises dans différentes universités, y compris en Suisse. Les conférences jouent un rôle essentiel dans la vie de l’Association, offrant à intervalles réguliers une plateforme d’échange aux chercheurs et chercheuses de tous niveaux – des doctorant·es aux spécialistes confirmé·es – qui peuvent présenter des recherches en cours ou récemment achevées dans toutes les disciplines qui touchent aux études arméniennes. La variété des thèmes abordés lors de la XVIe Conférence illustre la richesse et de la diversification des recherches actuellement menées par les membres de l’AIEA, témoignant plus largement de la vitalité de l’arménologie elle-même.

Le format du congrès, structuré en panels thématiques, a permis des échanges approfondis sur des sujets variés. Les interventions ont couvert un large éventail de domaines de l’Antiquité à l’époque contemporaine : art, archéologie, littérature, histoire, sociologie, linguistique, philologie, patristique, liturgie, humanités numériques et théologie (voir programme : https://aiearmeniennes.org/2025/01/05/abstractsconfgen.html). Pour la première fois, une session a été entièrement consacrée à la musique, explorant des cas d’études allant de l’époque médiévale aux œuvres de Tigran Mansourian.

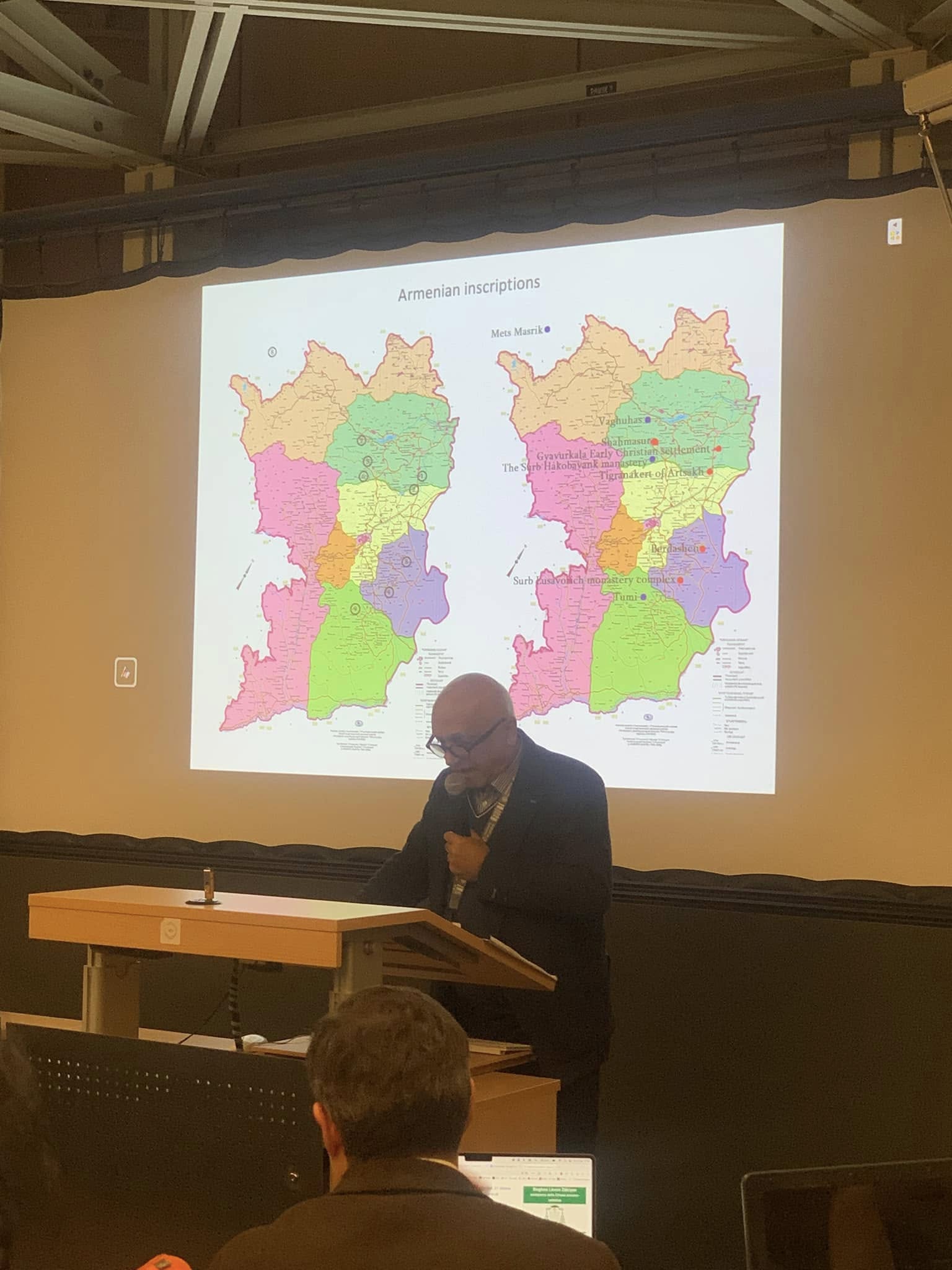

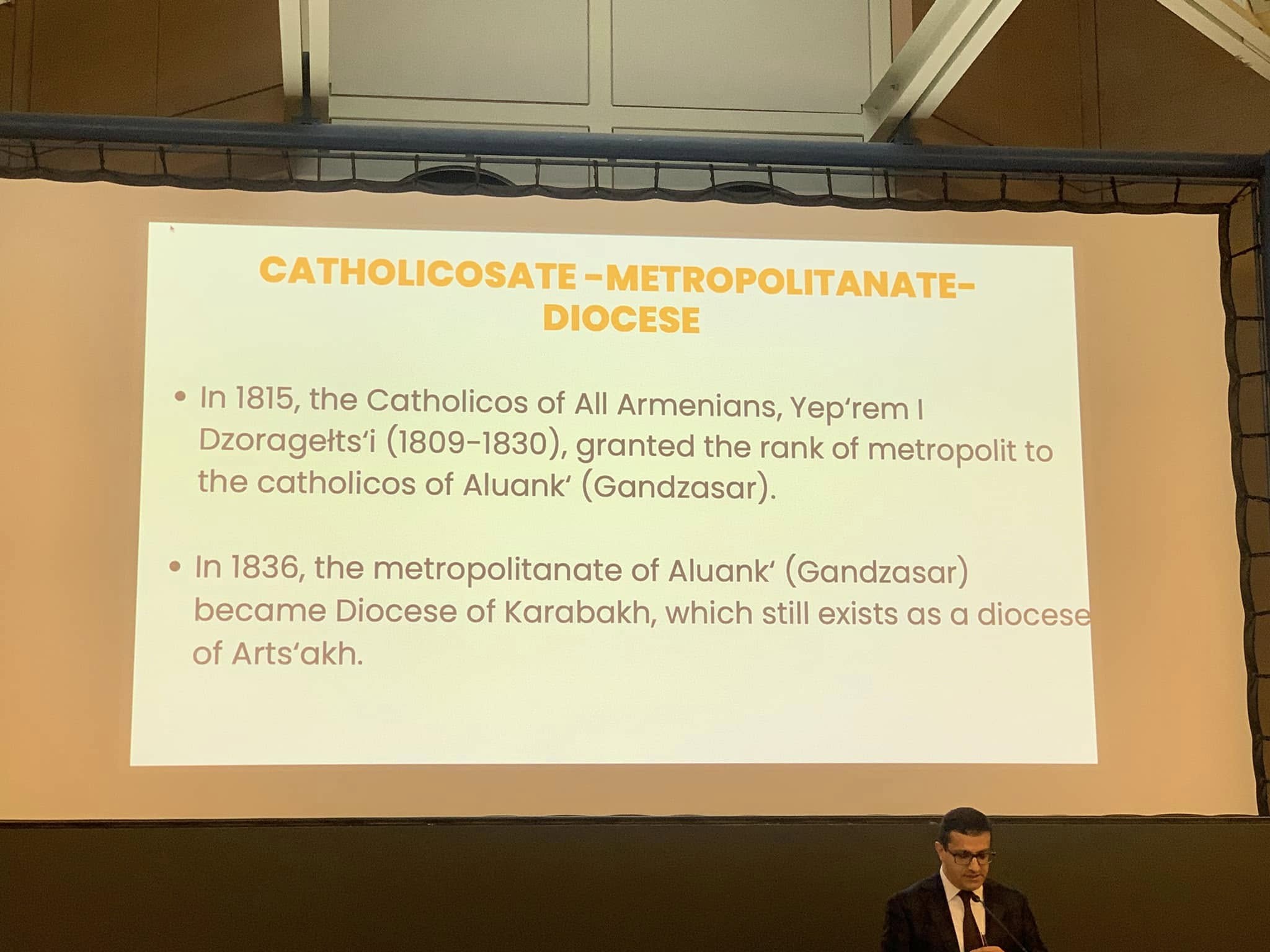

L’accès aux travaux des conférences générales est réservé aux membres de l’AIEA. Toutefois, soucieux de favoriser les liens avec la Cité, le comité d’organisation a choisi d’ouvrir trois keynote lectures sous forme de conférences publiques. Trois éminents spécialistes ont été invités à partager leurs recherches sur des sujets majeurs: l’alphabétisation dans l’Arménie ancienne et, en général, le Caucase ancien; l’histoire médiévale et moderne de l’Église dans le Karabagh; le génocide arménien. La première conférence a été donnée par le professeur Jost Gippert (directeur d’un projet ERC sur le Caucase ancien à l’Université de Hambourg) et portait sur “Approaching the Early Centuries: Palimpsests and Their Significance for the History of Armenian Literacy”. La deuxième conférence, intitulée “The Albanian Catholicosate in the Hierarchycal System of the Armenian Church”, a été donnée par le vice-directeur du Matenadaran, Dr. Vahé Torosyan. Enfin, la troisième conférence a été donnée par la Dr. Suzan Meryem Kalayci (historienne à l’Université d’Oxford et co-fondatrice du Oxford Network for Armenian Genocide Research), qui explore de nouvelles perspectives dans les études sur le génocide, notamment sous l’angle du genre, de la mémoire et du silence. Son intervention était intitulée “Dark Times : Reflections on the Armenian Genocide”.

Dans une volonté de soutenir la relève académique, outre ces trois keynote speakers, trois doctorantes d’Arménie – Knar Harutyunyan, Anush Sargisyan et Ani Yenokyan – ont également été invitées à présenter leurs travaux sur l’histoire de l’art médiéval et du livre en Arménie. Plus généralement, il faut souligner la présence réjouissante de nombreux et nombreuses doctorant·es et post-doctorant·es. Parmi eux/elles, on mentionnera les chercheurs/euses qui, à des moments différents de leur parcours d’études ou de leur carrière universitaires, ont été ou sont encore rattaché·es à la section d’arménien de l’Université de Genève (Sara Scarpellini, Lorenzo Colombo, Emiliano Zanelli, Armenuhi Magarditchian, Arminé Melkonyan, Büsra Döner, Irene Tinti, Emilio Bonfiglio, Vicken Cheterian) ainsi que, toujours en Suisse, Victoria Abrahamyan, Gohar Grigoryan, Sergey Kim, Rémi Viredaz, Cassandre Lesjone, en plus des organiteur/trice·s. Cet ancrage fort des études arméniennes dans le paysage académique helvétique est un aspect essentiel à mettre en avant.

L’ouverture des travaux a eu lieu le 9 janvier avec une introduction de la Présidente de l’AIEA, la prof. Valentina Calzolari, suivie d’une allocution de S.E. Hasmik Tolmajian, représentante permanente de la République d’Arménie auprès de l’ONU à Genève. En plus de sa participation, Mme Tolmajian a généreusement accueilli les participants au congrès lors d’une réception à l’Ambassade d’Arménie le soir même. De nombreuses autres institutions ont apporté leur soutien, rendant possible cet évènement exceptionnel. En plus des autorités des deux universités concernées (Département MESLO, Décanat de la Faculté des lettres et Rectorat de l’UNIGE ; Décanat de la Faculté des lettres de l’UNIL), le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, l’Académie suisse des sciences humaines et sociales, l’Association suisse pour l’étude de l’Antiquité ont apporté leur appui. Il convient également de souligner le soutien de la Fondation Armenia, de la Fondation des Frères Ghoukassiantz, de la Fondation Calouste Gulbenkian ainsi que de la National Association for Armenian Studies and Research (NAASR), co-sponsor de la manifestation. La Conférence a été organisée par les prof. Valentina Calzolari et Robin Meyer, avec le support logistique de Lorenzo Colombo et Emiliano Zanelli (respectivement doctorant et étudiant en master à l’Unité d’arménien de l’Université de Genève).

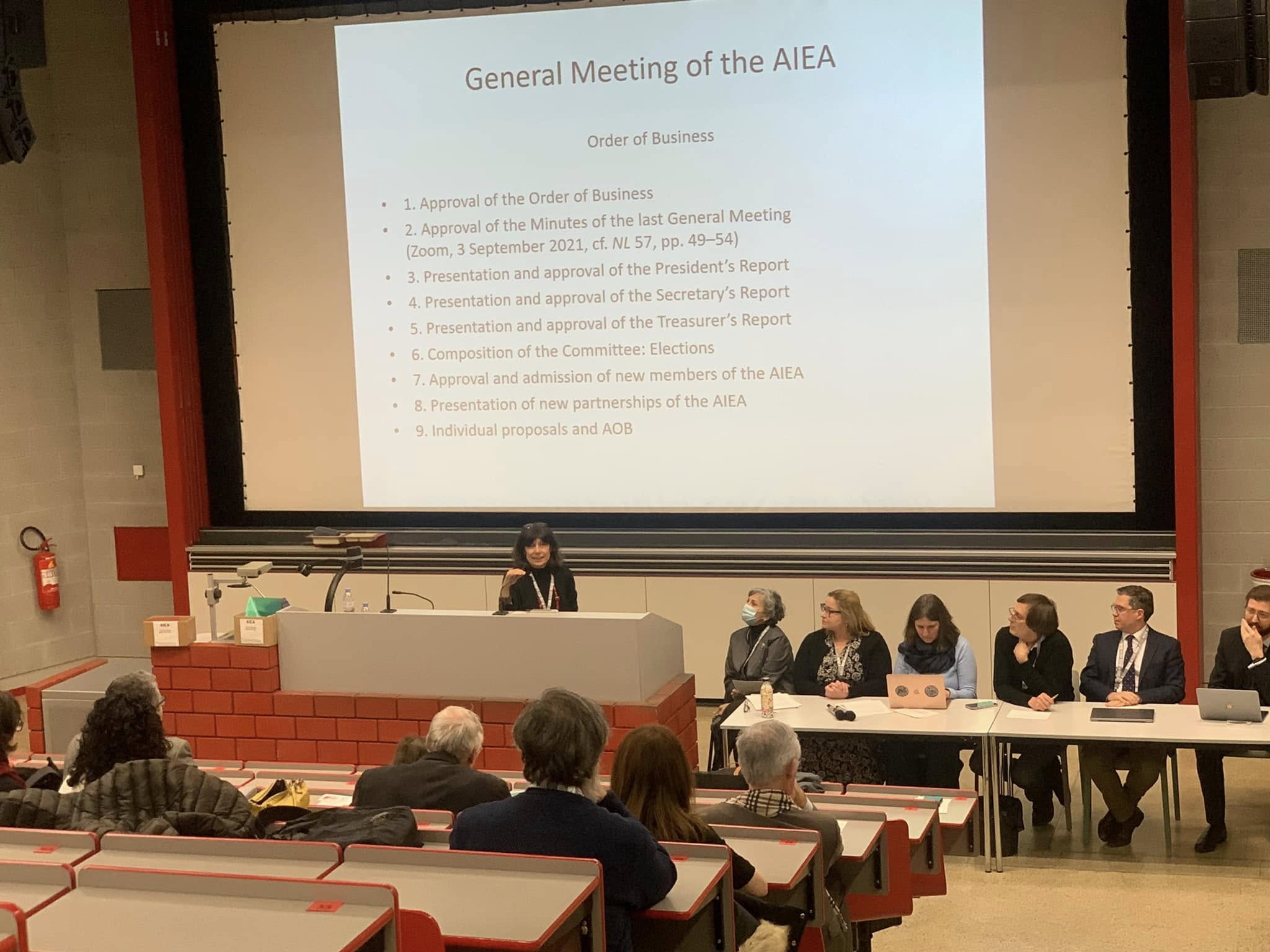

En conclusion des travaux, l’Assemblée générale de l’AIEA s’est tenue, permettant de discuter et de présenter divers projets et partenariats. Parmi eux, le projet Artsakh online, dont l’objectif principal est de fournir des articles concis, rédigés par des experts, sur des sujets liés à l’Artsakh et, plus largement au Caucase, de l’Antiquité à l’époque moderne. Ces articles sont accessibles sur le site web de l’AIEA, afin de toucher non seulement la communauté scientifique, mais aussi un public plus large en quête d’informations précises. Ce besoin est d’autant plus important que ces questions ont fait l’objet de nombreux débats, en particulier ces dernières années. Plus d’informations sur le projet sont disponibles ici.

Compte tenu de la grande diversité des sujets abordés, l’AIEA a pour politique de ne pas publier les actes des conférences générales. Toutefois, les textes révisés des keynote lectures, ainsi que de l’introduction au colloque seront publiés dans un numéro spécial de l’AIEA Newsletter, disponible gratuitement sur le site web de l’AIEA. Les résumés des communications sont également accessibles en ligne: https://aiearmeniennes.org/publications/

Pour suivre les activités de l’AIEA, vous pouvez consulter le site : https://aiearmeniennes.org

Valentina CALZOLARI